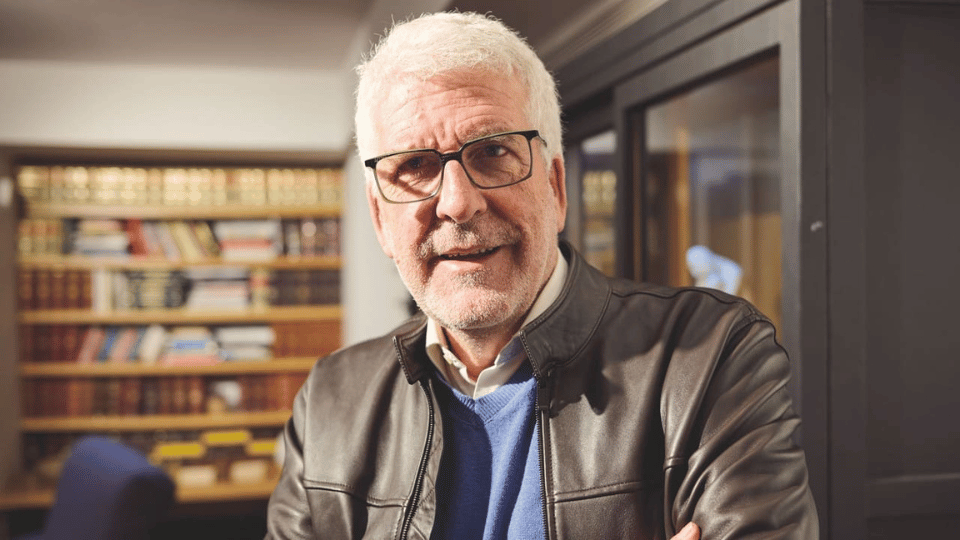

Gregorio Luri: «No tenemos derecho a enjuiciar el pasado, a traerlo aquí maniatado ante el tribunal de nuestras impaciencias»

Gregorio Luri (Azagra, 1955) es filósofo, pedagogo, escritor y, como él mismo recuerda a menudo, ante todo maestro. A lo largo de su trayectoria ha enseñado en todas las etapas educativas, desde la escuela hasta la universidad, y ha participado de forma constante en el debate educativo en España. Es autor de una extensa obra ensayística —entre otros títulos, La escuela no es un parque de atracciones (Ariel), El deber moral de ser inteligente (Plataforma) o La imaginación conservadora (Ariel)—, en la que combina su formación clásica con una mirada crítica sobre los desafíos actuales de la educación. La entrevista que sigue se adentra en algunas de las ideas de su publicación más reciente, La dignidad del mediocre (Ediciones Encuentro). Pregunta. En La dignidad del mediocre, su último libro, usted presenta al ser humano como un proyecto siempre por terminar, marcado por la imperfección y por una necesidad de perfeccionarse que nunca llega a cerrarse del todo. Gregorio Luri. Exactamente. Se trata, al menos, de aprender a convivir con tu condición real. En nuestra sociedad hemos …