«No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía».

Así es como arranca el célebre ensayo de Camus, El mito de Sísifo (1942). A medida que marchan las páginas, es fácil que el desasosiego cale en los huesos y los vaya dejando humedecidos del absurdo existencial que desentraña el autor. Pero hace falta mucha pasión para escribir tanto y tan bien sobre el desasosiego, y la mayor prueba de la apuesta del libro por la vida tal vez sea, al fin y al cabo, que el propio Camus jamás optó por matarse. No obstante, eso quita poca o nula importancia a un hecho de incontestable desazón. Casi ochenta años después de la publicación del ensayo, el suicidio es en España la primera causa de muerte no natural. Muchas personas siguen juzgando a diario que no vale la pena vivir la vida.

Dice Camus en un momento del ensayo que el suicidio, como una gran obra, se prepara en el silencio del corazón. Algo así como que las razones de un suicida son inescrutables. Una visión trágica que asimila la muerte autoinfligida a una suerte de destino. De un modo parecido, en la parte final de su Odi profanum vulgus, Horacio puntualiza:

Mas Temor y Amenazas

suben adonde está el señor,

y la negra Inquietud no se separa

de su trirreme guarnecida de bronce

y cabalga tras él, jinete.

No parece que el atemperante retiro al campo que preconiza el resto de la oda horaciana deba surtir efecto alguno cuando la inquietud —ya puedes ir tan lejos como quieras— cabalga siempre pegada a ti. Con supuestos así, queda poco o ningún margen para la tranquilidad. Y no me cabe duda de que esta misma losa es precisamente el origen del sufrimiento de aquellas personas selladas por el mentado carácter trágico. Pero habría que preguntarse cuántas de las personas que se suicidan al año se limitan a ejercer su cometido vital. Cuántas de ellas llevan a cabo un gran acto al que les es imposible renunciar. Y cuántas, en cambio, podrían salvarse y cómo.

***

Hay suicidios insignes y que parecen inevitables. Por ejemplo: una noche de 1963 Sylvia Plath ponía a sus hijos a dormir, regresaba a la cocina y, tras sellar bien las puertas, daba el gas e introducía la cabeza en el horno de su casa del barrio de Primrose Hill, en Londres. El día de su muerte, en 1980, el atormentado cantante de Joy Division, Ian Curtis, se puso Strozsek (1977) en televisión, el disco The Idiot (1977) de Iggy Pop en el tocadiscos, y acto seguido se ahorcó. Ambos gestos aparecen como revestidos de ambición poética. Urdidos silenciosamente en el corazón. Sin embargo, incluso en personalidades trágicas como las presentes es legítimo cuestionarse si no había otra posibilidad que esa. En Stroszek se relatan las peripecias de un músico fracasado que persigue sin éxito el sueño americano, hasta acabar con su propia vida. De haber sido distinto el final de la película, quizás Ian Curtis no se hubiera matado ese día. Y ésta, aunque parezca una pura especulación, es una hipótesis con más respaldo empírico del que aparenta.

En uno de los capítulos finales de su último libro, Talking to Strangers (2019), Malcolm Gladwell aporta una serie de datos de gran interés sobre el asunto. La conclusión a la que ha llegado la psicología es que en la mayoría de ocasiones el suicidio es un comportamiento asociado al contexto. A la habitual pregunta «por qué se ha suicidado» sería más necesario y clarificador anteponer la de «cómo se ha suicidado», puesto que, por lo general, el método de suicidio es significativamente más importante que las razones. «Si el suicidio está asociado al contexto —comenta Gladwell—, entonces debería variar en función de la disponibilidad de métodos para el suicidio. Cuando un método nuevo de fácil ejecución aparece, los suicidios deberían aumentar; cuando ese método ya no es eficaz, deberían disminuir. La curva del suicidio, en ese sentido, debería tener forma de montaña rusa».

La gráfica de muertes por suicido en Estados Unidos e Inglaterra a lo largo del siglo XX, efectivamente, tiene aspecto de montaña rusa. Y los ejemplos que secundan esta exposición del fenómeno son muy ilustrativos. Tras la I Guerra Mundial, por ejemplo, la mayoría de hogares británicos comenzaron a usar el llamado gas de alumbrado (town gas o coal gas) para las estufas y los calentadores de agua, un gas inodoro y compuesto de monóxido de carbono, elemento de alta letalidad. En 1960, sin embargo, el descubrimiento de grandes reservas de gas natural en el Mar del Norte sometió al país a un progresivo cambio de sistema, que no se completó hasta 1977. La transición fue llamada, con expresa exageración, «la mayor operación de paz en la historia del país», debido a la drástica reducción del número de suicidios por intoxicación de gas de alumbrado. «En el año de la muerte de Sylvia Plath —sigue diciendo Gladwell—, 5.588 personas se quitaron la vida en Inglaterra y Gales. De esas, 2.469 lo hicieron como ella. La intoxicación de monóxido de carbono era entonces la causa principal de muerte por suicidio en el Reino Unido». Asimismo, el autor también documenta un caso parecido en el Golden Gate Bridge de San Francisco, cuna de más de 1.500 suicidios desde su inauguración en 1937. El psicólogo Richard Seiden se dedicó a seguir a un total de 515 personas entre el año 1937 y 1971 —todas ellas con intenciones suicidas— con el cometido de evitar que se arrojaran desde su altura. De los 515, tan sólo veinticinco persistieron en su afán de suicidarse por otros métodos. «Sorprendentemente, las personas que querían saltar desde lo alto del Golden Gate Bridge en un determinado momento, solo querían saltar desde lo alto del Golden Gate Bridge en ese momento», apunta Gladwell.

Mucho antes la sociología ya se había aproximado al estudio del fenómeno desde su propia metodología. En El Suicidio (1897), Émile Durkheim analiza el hecho desde un punto de vista lejano a la psicología o las valoraciones morales, aunque sus conclusiones terminen luego, en ocasiones, rebasando el ámbito de lo moral. Su razonamiento ahonda en la influencia del contexto en el acto suicida, hasta el punto de mostrar que lo aparentemente íntimo no es más que un hecho que puede explicarse sociológicamente. Por ejemplo, en las sociedades católicas y judías los suicidios son menores que en las sociedades protestantes o en las ateas. La explicación no se encontraría en el hecho de la fe, sino en los vínculos personales que se generan en un tipo y otro de comunidad: mientras que las católicas y judías son más dogmáticas y jerarquizadas y su credo más fuerte, las protestantes son mucho más individualistas y poseen menos prácticas comunes. A mayor secularización —apunta el sociólogo francés— mayor incremento de suicidios. En consecuencia, aquellas sociedades cuyos lazos de convivencia e integración se encuentran debilitados, y cuyas instituciones son más flexibles con las formas de organización social, tienen una mayor propensión al suicidio. El debilitamiento de la familia —la consiguiente soltería, el divorcio, la baja natalidad— se correlaciona con un incremento de la tasa de suicidios. De ello elabora Durkheim la hipótesis de que la crisis de la institución familiar se proyecta patológicamente en un incremento del malestar social. Y, aunque no es ésta la única explicación que ofrece el autor de El Suicidio —en el análisis se incluyen distintos factores como las transformaciones económicas que atraviesa una sociedad, su vida política o sus características demográficas—, es una lo suficientemente poderosa como para que el CIS la tuviera a bien en el informe publicado en 2017, Análisis de las estadísticas oficiales del suicidio en España (1910-2011), en el que se parte de la metodología durkheiminiana y se suscriben muchas de las tesis sobre el suicidio que el autor expuso más de cien años antes.

***

Muy posiblemente sea el tratamiento que la literatura, y el arte en general, ha dado al suicidio lo que le ha conferido el aura trágica con que a menudo se viste el asunto. Deshacerse de la visión estética —tan impregnada de romanticismo— del gesto suicida se figura como necesario para tratar de contenerlo. Ensalzando, pues, la subjetividad del acto y dignificando la voluntad de morir no sólo no se ataja el problema, sino que se deforma su verdadera naturaleza, que resulta ser —a la luz de los análisis expuestos— mucho más prosaica y circunstancial de lo que se cree —dicho sea esto con todo el respeto.

Si juzgamos que la vida vale la pena de ser vivida, deberíamos sentir poco menos que un grave conflicto con la idea de animar, por la vía de la justificación que sea, a la muerte voluntaria. En nuestros días, al problema filosófico verdaderamente serio que describe Camus tendríamos que añadirle otro: el del suicidio asistido. Juzgar si la vida vale la pena o no de ser vivida sigue siendo una decisión enteramente privada, pero la asistencia en el tránsito, al estar regulada, inevitablemente hace de la gestión un asunto de carácter público. Ahora bien, si la evidencia empírica ha dejado más o menos demostrado que el peso de determinados elementos contextuales, así como los instrumentos que quedan a mano para acometerlo, resultan determinantes en la decisión del suicida, habría que preguntarse si estos mismos procesos actúan sobre los casos de suicidio asisitido. No está de más subrayar la advertencia sobre los riesgos en que una sociedad puede incurrir cuando adopta medidas legislativas no suficientemente sopesadas en sus consecuencias. Los efectos de la recientemente aprobada Ley de Eutanasia son de difícil previsión, y no parece justo juzgarla por lo que todavía no ha hecho; pero tampoco parece lo más sensato celebrarla como la culminación del progreso. Habrá que desear que su aplicación suponga un alivio tan solo en las vidas de las que, verdaderamente, la negra inquietud no se separa.

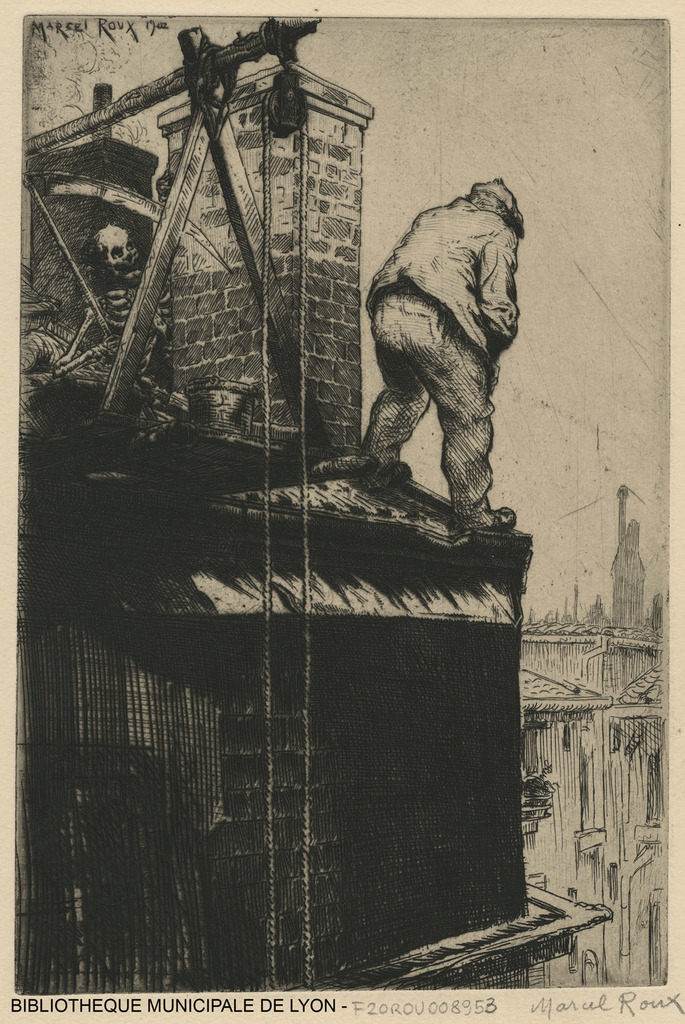

Foto: Le Démon du suicide, Marcel Roux, via Picryl