Leemos a veces noticias sobre presuntas terapias milagrosas capaces de curar las peores enfermedades. Yo qué sé: que frotarse una cebolla por el pecho cura el cáncer, o lo que sea. La reacción de la ciencia ante tales afirmaciones es, como tiene que ser, de rechazo, y por supuesto de una comprensible desesperación cuando algunas de estas ideas de bombero se extienden; como aquello de que la nieve está hecha de plástico porque se mancha de negro y no se derrite cuando le acercas la llama de un mechero. Los científicos, y muy acertadamente, ponen el grito en el cielo ante tales disparates.

Ahora voy a poner yo el grito en el cielo por otro tipo de disparates, unos que provienen no de la pura ignorancia, sino de ciertas actitudes cientificistas, y que parten de un conjunto de creencias más comunes de lo que parece: por ejemplo, se cree que las instituciones religiosas —y en particular la Iglesia Católica en Europa— son las responsables de haber retenido el progreso de la ciencia durante toda la Edad Media (se da por hecho que la ciencia existía, por tanto, en la antigüedad). También se piensa, por ejemplo, que los mitos son intentos de explicar mediante fábulas aquello que no se entiende racionalmente, y que la historia de la ciencia ha consistido en ir supliendo esos huecos de ignorancia hasta dar con explicaciones racionales que hacen innecesarias las alternativas mitológicas, más primitivas. Se entiende que a lo largo de los siglos lo que hemos hecho los hombres es acumular conocimientos, experiencias, descartar hipótesis más o menos ingenuas hasta llegar a una madurez científica que nos ha permitido librarnos de dioses y de supersticiones varias. La idea es, pues, que el conocimiento es un continuo que avanza o retrocede a lo largo de los siglos, pero que en definitiva es uno y el mismo. Así, se suele creer, a menudo sin formularlo en voz alta, que si nadie se dio cuenta de, por ejemplo, la relatividad del movimiento hasta comienzos del siglo XVII, eso es solo porque los hombres de siglos anteriores, pobrecitos, aún no habían alcanzado un grado de racionalidad suficientemente adelantado como para poder tener semejante ocurrencia, digna solo de las mentes privilegiadas de la Edad Moderna.

En raras ocasiones se reconoce algo mucho más interesante: que nadie tuvo esa ocurrencia porque sencillamente era imposible tenerla, y no por incapacidad intelectual, sino porque no se puede hallar aquello que no se busca. Es más: no se puede reconocer como consistente lo que precisamente se rechaza a priori por ser inconsistente. A un griego del siglo V a.C., pongamos por caso, la relatividad del movimiento le habría sonado como una auténtica barbaridad, y repito que no por falta de capacidad —y añado: tampoco por cerrazón intelectual—, sino porque su concepto de verdad excluye la posibilidad de que algo como el movimiento sea relativo.

Para que un mundo pueda dar por buena la relatividad del movimiento, formulada en primer lugar por Galileo, lo que tiene que ocurrir es que acepte que las matemáticas son un lenguaje adecuado para describir los fenómenos naturales. Si no se acepta esta premisa, sencillamente no tiene ningún sentido decir algo como que el movimiento es relativo, porque solo en virtud de una presunta compatibilidad entre la naturaleza y la matemática puede aceptarse dicha posibilidad. Pero obsérvese bien que esa compatibilidad no es una hipótesis, no es algo que pueda contrastarse con experimentos, es indemostrable, es un postulado involucrado en la constitución de la ciencia moderna y, por tanto, no es él mismo un hecho científico; es un postulado que no puede cuestionarse desde dentro mismo de la ciencia. No aceptar que la matemática sea válida para describir la naturaleza es lo mismo que no aceptar la ciencia, esto es, el pensar riguroso, reglado y calculado. La mentalidad moderna está irremediablemente ligada a este postulado, pero no así la mentalidad de otros momentos históricos. No propongo —en absoluto— alguna clase de relativismo; simplemente indico que ahí hay un límite, un límite nuestro, y añado que se trata de un límite que la gran mayoría de los hombres modernos tiene tan asumido que ni siquiera reconoce como propio, sino que lo entiende como algo perteneciente a la naturaleza humana en general, más allá de toda frontera cultural.

Algo parecido ocurre con el asunto señalado al comienzo: las explicaciones mitológicas de la realidad frente a las explicaciones racionales. Lo mitológico se entiende como explicación insuficiente porque desde los postulados modernos, y solo desde ellos, explicar algo diciendo que tal o cual dios se ha mosqueado, o ha enloquecido por amor, o lo que sea, sería de hecho pura superstición. Y eso porque lo que en cada caso se entiende por «explicar» es totalmente distinto.

La diferencia histórica tiene que ver, por tanto, no con el tener mayor o menor conocimiento de la realidad, no con mayor o menor racionalidad, sino con las condiciones que definen qué se va a entender por verdad, y por lo tanto también por realidad y racionalidad (si es que dentro de ese contexto tiene sentido hablar en estos términos, lo cual es muy probable que no ocurra).

Vamos a tratar de poner un ejemplo que ayude a esclarecer la cuestión:

Parece ser que los pitagóricos fueron, por las noticias que nos da de ellos Aristóteles (De caelo B 13, DK 58 B 37), los únicos en la Grecia Antigua que dijeron que el centro de todo no era la Tierra sino un fuego (que no era el Sol), y que aquella era «uno de los astros, que dando vueltas en círculo alrededor del centro producía la noche y el día». Ni que decir tiene que tal hecho se ha considerado a menudo un precedente de la teoría copernicana heliocéntrica. Pero veamos, brevemente, por qué no lo es.

Además de lo dicho acerca de que el centro no es el Sol, sino un «fuego» que no es visible, Aristóteles nos recuerda que los pitagóricos añaden además una «antitierra» (antíkhthōn) que se opone a la Tierra (la propuesta es, seguramente, de Filolao de Crotona). Salta a la vista que la sugerencia de un sistema no geocéntrico no se debe, en este caso, a lo que modernamente llamaríamos rigor científico, puesto que se postulan elementos no observables que comprometen el principio de simplicidad (la navaja de Ockham), así que lo que lleva a los pitagóricos a afirmar que hay, además del Sol y de la Tierra, un fuego central y una antitierra no es ni puede ser, por supuesto, nada parecido a un principio de relatividad del movimiento, puesto que para eso no hace falta añadir nuevos astros a la ya de por sí compleja escena.

Aristóteles mismo nos da una pista sobre cuál pudiera ser el motivo de esa extraña teoría —extraña también para Aristóteles, aunque por razones distintas de las nuestras: «(…) creen [los pitagóricos] que el lugar más valioso tiene que ser para lo más valioso, y que el fuego es más valioso que la Tierra». Es decir: el centro de la esfera (la esfera que sirve como modelo para explicar el sistema de relaciones de los astros) tiene que estar ocupado por aquello más puro, que en este caso no es el elemento tierra, sino el elemento fuego. Aristóteles añade que los pitagóricos no elaboran su visión de los astros «buscando razones y causas de acuerdo con lo que acontece, sino que atraen y tratan de acomodar lo que acontece a sus razones y opiniones». Es muy fácil que el lector moderno piense que comparte esta crítica aristotélica, pero en el fondo lo que desconcierta a Aristóteles no es solo el hecho de que los pitagóricos añadan astros a su parecer innecesarios, sino también que es contraintuitivo suponer que quien se mueve somos nosotros (que la Tierra se mueve es un elemento más que se añade al conjunto de elementos que no hacen falta para explicar la presencia de las cosas). Es decir: no está en juego la relatividad del movimiento, ni para los pitagóricos ni para Aristóteles. Lo que quizá sí esté en juego es un cierto principio de economía, aunque seguramente tenga un sentido muy distinto del que encontramos formulado modernamente.

Sea como sea, tanto para Aristóteles como para los pitagóricos el movimiento es absoluto, no relativo. Esto quiere decir que el movimiento es «de algo», pertenece a la cosa, lo cual para nosotros carece totalmente de sentido. Pero ¿por qué carece de sentido? Porque nosotros asumimos aquel postulado mencionado antes: que la matemática puede describir lo natural con precisión, o lo que es lo mismo, que lo natural sigue las leyes de la matemática y que, por tanto, puesto que el movimiento, matemáticamente, es relativo, en la naturaleza también debe ser así.

Lo que Aristóteles reprocha a los pitagóricos no es, seguramente, que se inventen hechos —no se trata de que nadie haya visto la antitierra o el fuego central—, sino que sus explicaciones no tengan consistencia. Lo consistente es lo que hay, la presencia, pero eso no coincide en griego clásico con lo que modernamente llamaríamos «dato empírico». Prueba de ello es el que Aristóteles mismo, en otros pasajes de su extensa obra, acepte elementos que nada tienen que ver con dato empírico alguno.

En cualquier caso, enseguida es visible que en el contexto de la Grecia Clásica no funciona el postulado moderno sobre la compatibilidad de lo físico con la matemática. Esa es una muestra de que lo que se está buscando es otra cosa, una cosa muy distinta de la ciencia moderna. Por eso es absurdo reprochar a un griego que no encuentre lo que no busca ni podría buscar, aquello que, encima, si lo encontrara, sin lugar a duda rechazaría por inconsistente.

Este es un ejemplo de cómo el conocimiento no es un continuo, no es algo que avance sin rupturas a lo largo de la historia. En rigor, ni siquiera podemos afirmar con rotundidad que lo que nosotros llamamos conocimiento corresponda a tal cosa o tal otra en otros contextos históricos. Se habla con mucha soltura, sin vergüenza, de cosas como medicina china antigua, filosofía oriental, ciencia sumeria o religión egipcia, pero se trata en cada caso de un gesto que destruye aquello que trata de definir porque impone conceptos occidentales a contextos no occidentales. Es un gesto que impide la comprensión. Lo mismo ocurre en relación con la historia del conocimiento occidental. ¿Acaso existe tal historia? ¿Cómo seleccionamos qué pertenece, por ejemplo en Grecia, al ámbito del conocimiento y qué no? ¿Con qué legitimidad, por ejemplo, excluimos de ese ámbito lo que llamamos «mito» y en cambio incluimos lo que hemos convenido en llamar lógos, cuando en realidad a menudo se trata de exactamente los mismos pasajes, los mismos poetas, las mismas palabras?

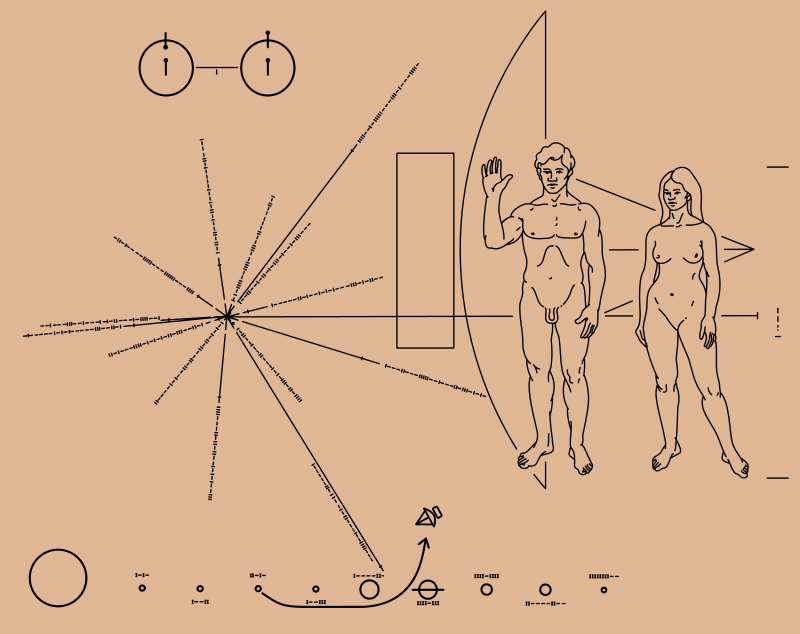

Sin ese supuesto que postula un sustrato común a toda la humanidad (porque de eso se trata: decir que el conocimiento es un continuo es lo mismo que decir que hay algo que se mantiene invariable en toda cultura humana, que pertenece a su naturaleza), es decir, si ni siquiera las distintas culturas humanas comparten algo tan elemental, ¿cómo de sesgada tenemos que considerar que está, por ejemplo, la escala de Kardashov, que establece, para las civilizaciones que pudieran existir en el universo, tres niveles de desarrollo? Es un ejemplo anecdótico, si se quiere —y tan anecdótico que casi ni merece la pena mencionarlo—, pero es sorprendente hasta qué punto una buena parte de científicos se traga esa hipótesis sin objeciones.

Si ni siquiera se puede aceptar, dentro de la humanidad misma, una continuidad en su disposición científica y tecnológica, ¿cómo va a ser científicamente riguroso establecer una escala como si todo el universo tuviera que ser necesariamente como Occidente? Si hay civilizaciones extraterrestres, lo más probable es que no se parezcan en nada a Occidente. Es sorprendente la ingenuidad que hace falta para dar por buena una hipótesis que establece que en todas las civilizaciones del universo, tarde o temprano, habrá una revolución industrial, una revolución digital… ¡que el destino natural de toda vida inteligente es aprovechar la energía de su estrella con sofisticadas estructuras que la rodean (la esfera de Dyson)!

Al lado de tal disparate, creer cosas como que las cebollas curan el cáncer o que nos mandan nieve de plástico para intoxicarnos me parece hasta erudito.

Foto: Placa de la Pioneer, via Wikipedia