En una carta al filósofo Jean Wahl en 1942, Simone Weil comparte una intuición sobre la relación entre la ciencia y el pensamiento místico que la había perseguido durante años. Lo hace después de leer a San Juan de la Cruz por primera vez, aconsejada por su amigo Gustave Thibon, y convencida, gracias a la enésima lectura, de que la mística es fundamentalmente igual en todas las culturas y períodos históricos, desde Platón y los estoicos griegos hasta el Bhagavad Gita y los grandes místicos cristianos. Sobre el pensamiento místico dice:

Creo que este pensamiento es la verdad, y que necesita ser expresado mediante la única cosa más o menos buena que tenemos como propia, a saber, la ciencia. Es más sencillo aún, pues se trata del origen mismo de la ciencia. Hay textos que indican con certeza que la geometría griega tiene su origen en el pensamiento religioso, y parece que se trata de un pensamiento cercano al cristianismo, casi hasta la identidad.

Cuando Weil habla de ciencia se refiere específicamente a las matemáticas, por las cuales sentía un verdadero respeto intelectual, debido, seguramente, a la influencia de su hermano mayor, André Weil, que era un matemático brillante, con notables contribuciones y una pródiga carrera académica, y a la sombra del cual se sintió a menudo de joven. Tal vez fuera ese vínculo familiar el que empujara a Weil a la conclusión de que la matemática es el idioma que permite expresar con más puridad una verdad mística universal. La idea, como sugiere este fragmento de la carta a Wahl, se remonta a Pitágoras y Platón, que veían los números y las figuras geométricas como realidades sagradas. La escuela pitagórica entendía las matemáticas como un camino de ascesis de la atención, donde se doma lo cambiante para llegar a la estructura invisible de todo. Platón, más tarde, asentó la idea de que el estudio de la geometría no sirve únicamente para resolver problemas prácticos, sino para elevar el alma hacia lo que permanece más allá del flujo del tiempo. Esa intuición —que lo matemático abre un acceso privilegiado a lo eterno— se convirtió en herencia para sus seguidores, así como una marca en el desarrollo intelectual de Occidente, constituyendo las matemáticas como una disciplina intermedia entre lo sensible y lo inteligible, una especie de escalera que permite al alma abandonar el apego a las apariencias sin perder del todo el contacto con ellas. Es el mismo espíritu que hay en San Agustín, que identifica en los números y las proporciones la huella de la creación divina.

Esta manera de pensar se entiende mejor si analizamos lo que Simone Weil desarrolla en La gravedad y la gracia (1947), un libro en el que reunió aforismos escritos durante los años más intensos de su vida. Allí repite la idea que abría este artículo, y que le obsesionaba: que la verdad más profunda —eso que llamamos mística— no es patrimonio de una cultura en particular, sino algo que atraviesa todas las épocas y tradiciones. Para Weil, esa verdad se caracteriza por tres rasgos: es universal (se manifiesta en Oriente y Occidente), es impersonal (no depende de las emociones ni del yo individual), y supone siempre una transformación de la atención (un modo de mirar distinto, más puro). En ese contexto, la matemática aparece como el ejemplo más claro de este tipo de experiencia. Cuando alguien resuelve un problema o sigue una demostración, no puede imponer su voluntad ni dejarse llevar por caprichos personales: debe ajustarse a la necesidad interna de los razonamientos. El triángulo o la proporción no ceden ante el deseo del que los estudia, se muestran tal como son, obligando a quien los contempla a inclinarse ante su verdad. Esa experiencia de obediencia rigurosa hace que la atención se concentre hasta un punto en el que el yo casi desaparece: ya no importa la opinión personal, ni la emoción, ni la voluntad de forzar una conclusión. Todo lo que cuenta es la fidelidad a lo que el objeto exige. Para Weil, ese tipo de atención, donde el sujeto se vacía de sí mismo para dejar que la verdad se manifieste, es análogo a la oración. No porque se dirija a un Dios personal con palabras, sino porque consiste en un acto de receptividad absoluta, en la suspensión del yo para acoger algo que lo trasciende. Por eso decía que la ciencia —entendida en su raíz matemática— y la mística no son dos territorios distintos, sino dos formas de un mismo movimiento del espíritu. Ambas nacen de la obediencia a algo que está más allá del individuo. Y si se separan de esa fuente común, pierden su esencia: la ciencia se reduce a mera técnica utilitaria, y la religión se degrada en superstición.

La reflexión de Weil abre inevitablemente una pregunta: ¿qué hemos perdido cuando la ciencia y la mística dejaron de pensarse como expresiones de un mismo impulso? Hoy vivimos en una época marcada por la fragmentación del saber. La ciencia se ha dividido en cientos de disciplinas que apenas se entienden entre sí; la religión se ha replegado, en muchos casos, a la esfera privada o devocional, y la filosofía oscila entre la crítica técnica y la especulación abstracta. La consecuencia es que cuesta reconocer un hilo común, un horizonte compartido. Cada campo se justifica por su propio método, pero rara vez dialogan entre sí. Frente a esto, Weil nos recuerda la posibilidad de una unidad de saberes: no una confusión entre ciencia y religión, sino la conciencia de que todo conocimiento verdadero participa de un mismo acto: la atención a lo real, el respeto por lo que se impone más allá de nosotros.

Pensar la unidad de saberes en clave weiliana también invita a mirar críticamente la ciencia de nuestro tiempo. Hoy buena parte de la ciencia se reduce a un horizonte estrecho: el de un paradigma materialista y determinista que se considera a sí mismo el único modo legítimo de conocer. Paradigma que ha sido fecundo en resultados prácticos, pero que con frecuencia muestra una ceguera selectiva: todo aquello que no encaja en sus modelos tiende a ser descartado como ilusión, subjetividad o superstición. En un artículo anterior apunté cómo esta actitud ha producido avances extraordinarios y, al mismo tiempo, un empobrecimiento de nuestra comprensión del mundo. Al identificar lo real únicamente con lo mensurable, hemos reducido la verdad a lo que puede traducirse en fórmulas y predicciones útiles. Es un gesto eficaz, pero también defensivo: protege a la ciencia de lo incierto, de lo que incomoda, de lo que todavía no tiene nombre, incluso si en su origen la ciencia contenía esa naturaleza contemplativa. El precio es alto, se pierde contacto con la dimensión de misterio que estaba en el origen mismo del impulso científico. Es evidente que no se trata de volver a los templos ni de sacralizar la ciencia. Pero sí importa reconocer que el gesto originario que dio lugar a la matemática estaba impregnado de reverencia, y que recuperar algo de esa orientación a la verdad —aunque hoy la expresemos en clave crítica y metódica— puede ayudarnos a resistir la tentación de reducir la ciencia a pura técnica.

Una objeción que se podrá argüir es que la ciencia progresa sin religión. Y es cierto: los grandes avances de los últimos siglos se deben a procedimientos experimentales y a un método autónomo, no a intuiciones místicas. Pero lo que Weil señalaría es que el ethos que hace posible ese progreso —la confianza en la inteligibilidad del mundo, la universalidad de las leyes, la obediencia a la necesidad demostrativa— proviene de una ascética que, en la historia, se forjó en contextos religiosos y místicos. La ciencia se ha independizado de ese suelo, pero sigue alimentándose de su legado. Y finalmente está el riesgo de confundir mística con explicación. La mística no explica fenómenos físicos ni sustituye al método empírico. Lo que hace es sostener una actitud ante lo real: una disposición de humildad, obediencia y apertura. En este punto, ciencia y mística congenian, porque ambas se inclinan ante algo que excede la voluntad humana: la necesidad matemática, en un caso; la gracia, en el otro. No se trata de que la ciencia se vuelva religiosa, sino de que recuerde que su raíz más profunda no es el dominio, sino la contemplación. De ahí la pregunta que muchos, incluso en el ámbito científico actual, se hacen cada vez más: ¿puede la ciencia volver a vincularse con lo sagrado sin perder rigor? No significa renunciar al método crítico ni a la verificación empírica, sino recuperar la conciencia de que, en el corazón del acto científico, late la atención absoluta a lo que es, la paciencia de dejar que el mundo se diga tal como es, sin forzarlo. En ese sentido, la ciencia no necesita volverse religión, pero sí puede redescubrir la dimensión espiritual de su origen.

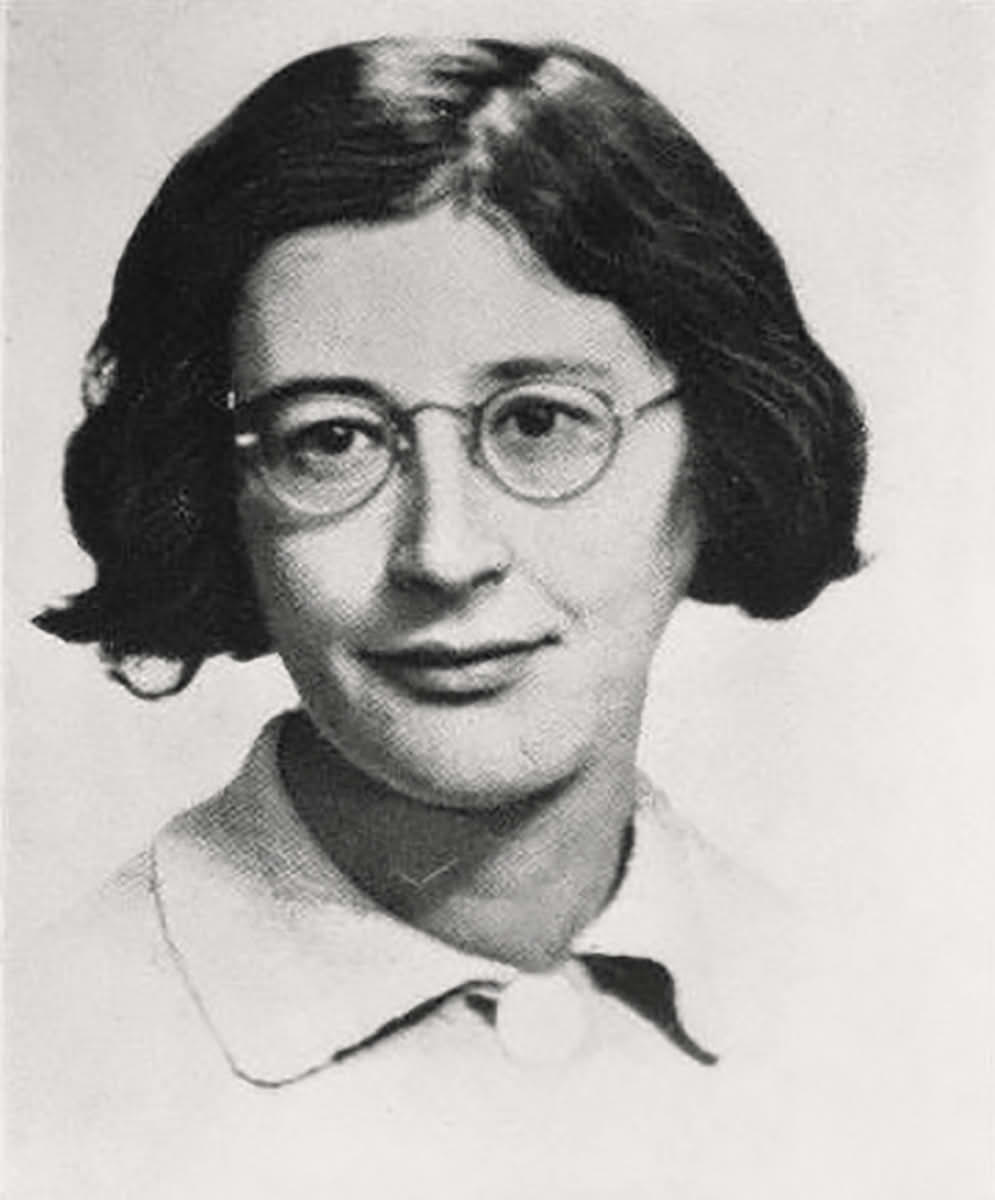

Ilustración: Retrato de Simone Weil en Nueva York (1942). Autor desconocido. Dominio público.