Con ocasión del cincuenta aniversario de la muerte de Cyril Connolly (1903-1974), la editorial Lumen ha reeditado Obra Selecta, el volumen que reúne en castellano casi todo lo que produjo este ensayista inglés. En la espléndida introducción de Andreu Jaume ⎯cuyo nombre no figura en esta edición, como tampoco en la primera de 2005, pero sí en cambio en la segunda de 2009⎯, leemos lo siguiente:

A menudo Connolly no es más que un brillante diletante, un escritor que no sabe qué hacer con su enorme talento, aquejado de un acusado sentido del ridículo que no le deja tomarse en serio y de un culto a la pereza que no le dejó llevar a cabo un sinnúmero de proyectos largamente soñados.

El retrato es justo, y es probable que Connolly lo aceptara sin reservas, pues en Enemigos de la promesa ya se define a sí mismo como una persona «perezosa, irresoluta, demasiado vana y modesta en exceso, insegura de sus juicios e incapaz de terminar lo que he comenzado». Son debilidades sobre las que vuelve en más de una ocasión a lo largo de su obra, que le atormentaron toda la vida y a las que no supo enfrentarse más que escribiendo una y otra vez sobre ellas y adormeciendo los sentidos con el alcohol, las drogas y los castillos en el aire. «Toda droga es peligrosa excepto la realidad, que es insoportable ⎯dice en el mismo libro⎯. La felicidad está en la imaginación», máxima que le acerca a lo que Leopardi, uno de los escritores que más admiraba, pensaba de las ilusiones: siendo como son por definición irreales y constituyendo al mismo tiempo la esencia de la vida humana, no hay que negarse a vivir de ellas aun sabiendo que no son más que ilusiones.

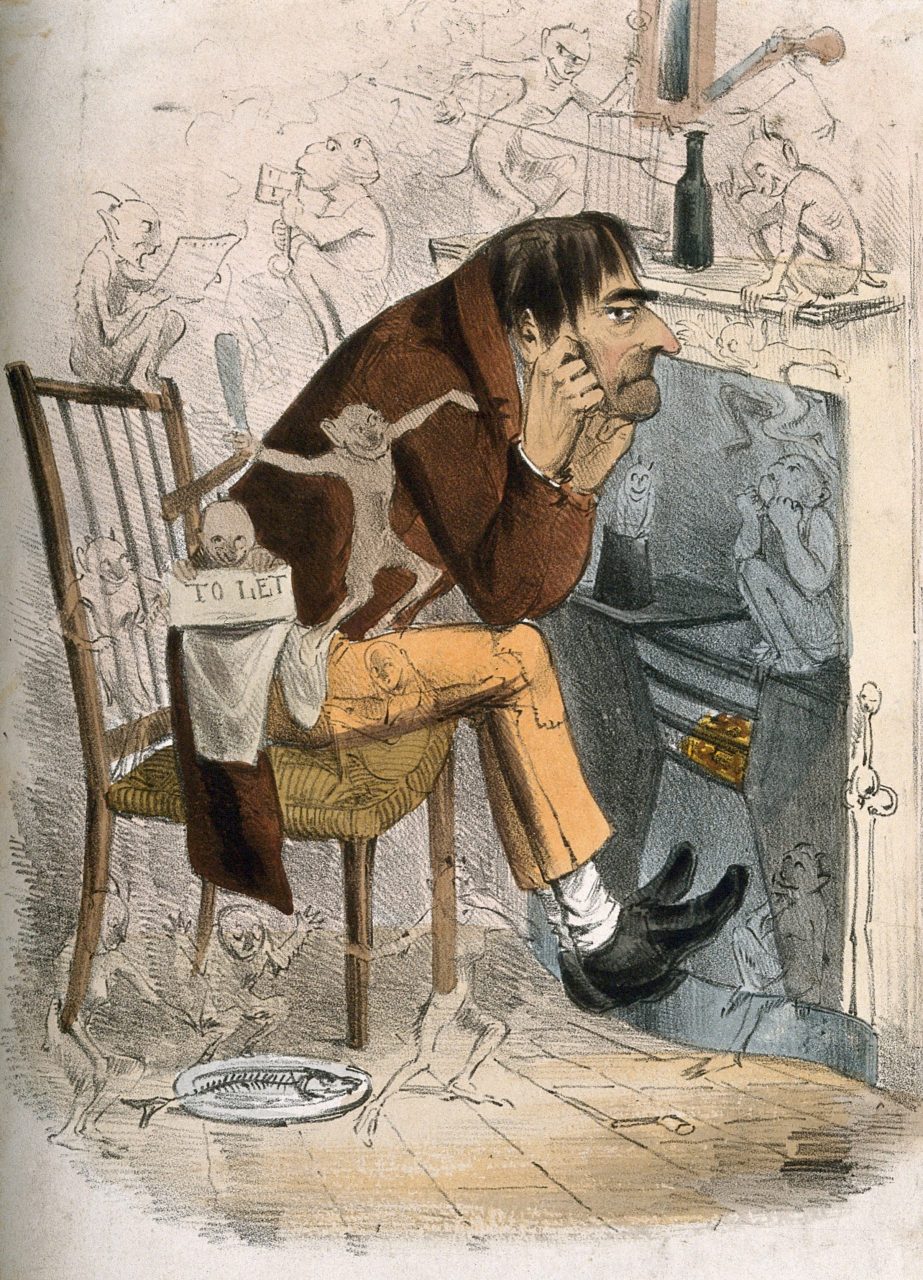

Sin embargo, la pereza de Connolly tiene poco que ver con la del indolente que arrastra sus huesos sin padecimiento. No era un Bartleby que «prefiriera no hacerlo», sino más bien un escritor ambicioso, muy dotado para el pensamiento y el estilo, poseedor de una potente erudición y que tuvo que vivir con sus aptitudes encadenadas por lo que Andrew Solomon llamó the noonday demon, ese diablo encargado de rondar a pleno sol las almas flojas. «Tengo pavor al timbre, al correo, al teléfono, a encontrarme con un conocido. Angustia, ansiedad, remordimiento y culpa: TOUT EST DEGOÛT ET MISÈRE», declara en La tumba inquieta, y todo aquel que haya sido víctima de la depresión reconocerá de inmediato la exactitud con la que estas palabras describen su estado. La enfermedad de Connolly, muy incomprendida en su tiempo y aún en el nuestro, es capaz de contener por completo los torrentes del pensamiento, la imaginación y la voluntad. Ahora bien, aun teniendo que vivir con esa camisa de fuerza, Connolly llegó a dar a la imprenta dos ensayos singulares, una novela de escasa trascendencia, una crónica de la misteriosa desaparición de dos diplomáticos británicos y un buen número de excelentes artículos de crítica literaria, algunos publicados en la prestigiosa revista Horizon, que fundó y dirigió durante diez años. Firmó contratos con editores para escribir varios libros que no llegó a terminar o ni siquiera a empezar a pesar de haber cobrado los anticipos, lo que le ocasionó demandas judiciales y una ruina económica que no hizo más que agravar sus estados depresivos. Se casó tres veces y vivió rodeado de lémures. Sí, no andaba muy bien de la cabeza, pero ¿qué es la depresión sino un trastorno mental y anímico que, a diferencia de otros, cuando no paraliza por completo, obliga al terrible esfuerzo de parecer una persona normal?

La singularidad de los dos ensayos a los que me he referido, Enemigos de la promesa y La tumba inquieta (La tumba sin sosiego y La sepultura sin sosiego en anteriores traducciones al castellano) estriba principalmente en la composición; extraña en el primer caso porque contiene una parte de teoría literaria y otra de autobiografía perfectamente separables aunque no sin relación entre ellas, e indefinible en el segundo, pues es a medias una especie de diario, un libro de aforismos y una recopilación de citas, la mayoría de autores franceses, que se ofrecen sólo en su lengua original, lo que hace del libro una obra en parte bilingüe que sólo pueden leer cómodamente los lectores que sepan francés, sean éstos de lengua inglesa o de cualquier otra lengua a la que se haya vertido el texto, puesto que las traducciones conservan esa peculiaridad del original. Estas singularidades no menoscaban el valor de ambos ensayos; por el contrario, incrementan el interés de unos textos que, en su fusión de lo intelectual con lo humano, se muestran ajenos a los rigores del academicismo y nos devuelven en cierto modo a la libertad creativa de los pensadores ilustrados.

El tema que da unidad y sustancia al primero de estos libros y fundamenta las ideas de Connolly sobre la condición de escritor es su preocupación por el peso mortal de la promesa, es decir, de la esperanza que la sociedad pone en las capacidades de un individuo y la obligación que le impone de verlas realizadas: «La promesa es como un verdugo medieval, que, tras haber colocado el nudo corredizo, empujaba a su víctima fuera del andamio y saltaba sobre su espalda, para actuar como una pesa, mientras sus diestros brazos impedían al desgraciado aflojar la soga». No es un tema menor, y es natural que Connolly, que sufrió las torturas de la promesa hasta el fin de sus días, hiciera de él el eje de su obra. Cumplir con la promesa, a la que en una ocasión llama «la satisfacción de los deseos ajenos», lleva a ciertos autores a producir de manera incesante una infinidad de páginas insustanciales, porque lo exige un editor después de un éxito temprano o porque, verdugos de sí mismos, creen haber suscrito un compromiso con la fama. A otros ese compromiso les acobarda y dejan que la desidia se vaya apoderando de sus ambiciones.

El éxito social es uno de los enemigos de la promesa, pero no el único; también lo son las actividades que a menudo absorben el talento de un escritor por la necesidad de ganarse el sustento. Connolly ve este inconveniente en la dedicación forzosa de un autor vocacional al periodismo, la publicidad, la crítica, la radio y el cine. No porque en algunas de esas actividades no se puedan dar en ocasiones obras de una cierta calidad literaria, sino porque apartan al escritor del aislamiento y la concentración que precisa para vencer las dificultades que entraña la maduración de una obra y porque facilitan que uno se deje arrastrar por la corriente de un lenguaje pavimentado de tópicos y renuncias; porque esas actividades prácticas «arrancan plumas del pájaro azul de la inspiración y las arrojan al viento». Como las arranca el compromiso político, que uno no suele contraer para solucionar el problema de la subsistencia, aunque a veces sea ese también el motivo, sino por conciencia social o vocación mesiánica.

Pero tal vez el mayor enemigo de la promesa sean las ideas adquiridas; las ideas románticas en el caso de la generación de Connolly. En el relato autobiográfico de sus años de residencia en Eton College, donde recibió una excelsa educación humanística pero donde también estuvo sometido, junto a George Orwell y otras promesas de las letras, a un régimen disciplinario neuróticamente obsesionado en fomentar el sentimiento de culpa, la delación y el sadismo, advierte que el hilo conductor de esas memorias es el análisis de un romanticismo decadente en el que encontraron refugio él y sus compañeros.

Llamaría romanticismo ⎯escribe⎯ al rechazo a enfrentarse con ciertas verdades sobre el mundo y nosotros mismos, así como a las consecuencias de esa negativa. Es un rechazo que puede ser espléndido y necesario, esta pretensión de que la belleza es verdad y la verdad belleza, que el amor es más fuerte que la muerte, el alma inmortal y el cuerpo divino, pero en los cien años transcurridos desde el resurgimiento romántico lo hemos tenido en exceso. […] Hemos sido víctimas de palabras e ideas, hemos sido incapaces de distinguir cuándo somos afectados, hemos esperado demasiado de la vida, demasiados regalos, y hemos precipitado crisis para satisfacer el apetito de sensación adquirido en la infancia.

El romanticismo que cobijó a Connolly poseía la majestuosidad de la tradición poética, el cultivo del espíritu, la imaginación artística y el pensamiento profundo, todo lo que les falta a las fantasías sentimentales de nuestro presente. Y, a pesar de tesoros tan deslumbrantes, él no dejó de ver en sus días que los ecos de ese romanticismo en decadencia impedían mirar cara a cara la verdad de la condición humana, aspiración indispensable para que un escritor pueda llevar a cabo una obra que cumpla el cometido de revelar lo que oculta el velo de las convenciones sociales, el mimetismo y el autoengaño, como mostró René Girard en Mensonge romantique et vérité romanesque. «Ser un romántico hoy, sabiendo lo que sabemos acerca de la naturaleza del hombre y su lugar en el universo ⎯añade⎯ es señal de un astigmatismo romántico, una confesión de cobardía e inmadurez». Y, sin embargo, Connolly nunca abandonó su pasión romántica y nunca dejó tampoco de lamentar las consecuencias.

Como crítico literario, Connolly se deja leer con interés porque ofrece a veces ideas brillantes y porque la prosa que las sostiene, siempre alejada de los estereotipos académicos, está muy por encima de la mayoría de los autores del género. Sin embargo, no le falta razón a Andreu Jaume cuando dice que «carece de la hondura y el rigor de un Eliot o de un Edmund Wilson» y que «su juicio es a menudo en exceso sentencioso y arbitrario». Por ejemplo, en uno de los artículos más ambiciosos que escribió, El movimiento moderno, donde ofrece un canon de las obras más importantes de la modernidad, decidió no incluir en la lista a William Faulkner más que con un libro, Santuario, por considerar que era su novela «más accesible», y si incluyó en cambio el Finnegans Wake de Joyce, que es tal vez el libro menos accesible de toda la historia de la literatura. Para no tener en cuenta ninguna otra obra de la producción de Faulkner y de otros autores, se acoge al criterio según el cual son libros que no se llevaría jamás a una isla desierta porque detectaría «su hipocresía». Sentencioso y arbitrario, sin duda. Salvando este tipo de subjetividades que uno encuentra a veces en los textos de Connolly, los lectores que quieran conocer las grandes obras del siglo XX harían bien en adoptar su lista como programa de lecturas y fijarse en su ojo crítico cuando apunta certero, que no es pocas veces.

La primera parte de Enemigos de la promesa la ocupa una importante disquisición de teoría literaria en la que fundamentalmente opone dos estilos en lucha en el período de entreguerras del siglo XX y que encarnan tendencias que han coexistido y se han enfrentado a lo largo de toda la tradición literaria. Llama a uno estilo mandarín porque mayormente lo cultivan las élites literarias de su tiempo, y al otro vernáculo y también en ocasiones realista. El primero se define por la tendencia a la frase larga con muchas cláusulas subordinadas, digresiones, extensos símiles y metáforas, citas, alusiones, y un gran afán de sutileza y precisión. Ese estilo de raíz ciceroniana, que Mathew Arnold llamó Grand Style, tiene en Proust a su representante moderno más elaborado y, dentro de la prosa inglesa, a Walter Pater y Henry James como sus antecedentes más inmediatos. También es a grandes rasgos el estilo que cultivaron en ocasiones, cada uno a su modo, Virginia Woolf, Aldous Huxley y Litton Strachey, de cuyas obras Orlando, Point Counter Point y Elizabeth and Essex, las tres aparecidas en 1928, Connolly dice que, por reacción, favorecieron el auge de la otra manera de escribir, la que llama vernácula y que consiste en el uso de frases breves, vocabulario simple, escaso aparato retórico y descripción sucinta de personajes y ambientes, sin que nada de ello vaya en detrimento, en sus mejores cultivadores, de la eficacia en la observación de la realidad. E. M. Forster, Isherwood, Maughan, Hemingway, Orwell o D.H. Lawrence son algunos de sus mejores representantes. Connolly, que desde una posición intermedia parece decantarse más por el estilo mandarín, valora en estos autores la capacidad de construcción, la disciplina en la concepción y ejecución de una obra, y la contención estilística, «la poda constante sin la que la imaginación, como una rosa de té, vuelve al estado silvestre». De los mandarines elogia la paciencia, el ideal de perfección, el horror a los clichés, el esplendor de la frase compuesta, pero condena el exhibicionismo del lenguaje, la profundidad aparente, la mistificación, y lo que etiqueta como «onanismo proustiano».

Sin dejar de admirar a Proust, algunos aspectos de su obra le ponían particularmente nervioso. Le reprocha ⎯asoma de nuevo la arbitrariedad⎯ la repetición de temas ya suficientemente desarrollados, en particular los relatos de los tormentos de celos, primero de Swann con Odette y después del protagonista de la Recherche con Albertine, de Saint Loup con Rachel y de Charlus con Morel, y la presunta vacuidad de sus intereses: en uno de sus juicios más extraliterarios, cae en el tópico de acusar a Proust de atacar los valores del mundo aristocrático sin tener nada que oponerles, pues él mismo llevaba el tipo de vida ocioso de su protagonista, «asistiendo a fiestas y observando cómo se comportan los esnobs». Cuesta creer que no viera en esos ambientes suntuosos que tanto le enfurecían lo que en realidad son en la Recherche: el marco narrativo por el que Proust penetra en las entretelas de la naturaleza humana, la precariedad de la existencia, la experiencia del tiempo y el sentido del arte, de un modo infinitamente más sutil y completo que el de sus predecesores y con la creación de un estilo que lleva hasta el cabo los mejores logros de la prosa francesa. Se le ofrece todo esto, y Connolly sólo sabe decir que echa en falta la aportación de unos valores opuestos a los de las clases privilegiadas. Hay que tener en cuenta que escribe en una época revolucionaria y sus afectos políticos se dirigen más bien a la izquierda. Sin embargo, no por ello era menor la animadversión que le causaban el popularismo y la satisfacción gregaria. Del estilo vernáculo rechaza precisamente la propaganda triunfalista de los escritores que se sienten ídolos del proletariado revolucionario y por ello acomodan su lenguaje a los gustos vulgares de su presunta audiencia. En su opinión, la audiencia que creen tener esos escritores es pura fantasía: «Esa época [la época del pueblo interesado por la cultura] aún no ha llegado, y hoy el artista se encuentra en la posición de un paciente Mahoma, hacia quien debe ir finalmente la gran montaña del público británico que detesta el arte».

En 1944, seis años después de Enemigos de la promesa, Connolly publicó La tumba inquieta. Su origen es un diario que llevó entre 1942 y 1943 y al que le dio un cierto carácter de ensayo ordenando sus páginas con la intención de obtener de ellas la coherencia de un pensamiento articulado. Escribió esas páginas antes del desembarco de Normandía, cuando la ocupación nazi aún separaba Inglaterra de Francia, circunstancia que sumió a Connolly en la angustia, la tristeza y el desaliento, y es esa separación, la nostalgia de Francia y la amenaza mortal a la unidad y permanencia de la cultura europea desde Grecia hasta la modernidad, lo que le llevó a escribir el diario que finalmente convertiría en La tumba inquieta. Entre un libro y otro, el mundo que conocía se había derrumbado y había empujado su espíritu a la desolación. La experiencia de esos años de destrucción le desengañaría de lo poco que le quedaba de sus engaños, acrecentaría su individualismo y llevaría hasta el horror su incomodidad con la estupidez colectiva, ya elevada a furia de masas por efecto de ese nuevo «hombre grupal» en el que vio el signo de los tiempos. Publicó el libro con el pseudónimo de Palinuro, el timonel de Eneas que, habiendo quedado dormido en la barca que pilotaba, cayó al mar y fue a parar a una playa donde unos bandidos le robaron sus ropas y le asesinaron. Como Palinuro, Connolly se sentía despojado de todas sus pertenencias y sin posibilidad de encontrar reposo. Su único consuelo fue dejar constancia de esa desolación e invocar a los autores de la tradición moralista francesa que habían conformado lo mejor de su pensamiento. Sin embargo, el libro no es sólo un testimonio del abatimiento, la nostalgia y el espanto. Vuelve a incidir en él en los temas que le preocupaban antes de la guerra; en los tres defectos, la pereza, la vanidad y la cobardía, que infectan toda actividad humana y que su propia experiencia le hizo conocer tan bien; en la necesidad que tiene el artista de llevar en soledad una vida contemplativa; en su rechazo del arte creado a la medida del público; en la incompatibilidad de la proyección social con la creación artística: «Un personaje público nunca puede ser un artista, y ningún artista debería jamás convertirse en uno a menos que su obra ya esté realizada, y opte por retirarse a la vida pública». Esa incompatibilidad que en nuestros días parece haberse convertido definitivamente en una condición necesaria para ejercer el oficio. Habla también de las dosis de irracionalidad que necesita la cordura: «Allá donde reina Apolo Dionisos acude»; de las irrealidades del sueño y el placer como refugio de una realidad insufrible, sin que ello contradiga el supremo consuelo de Pascal (La pensée console de tout), que guía el espíritu de Palinuro a lo largo del libro. Amparándose en Voltaire, deplora la degradación de la amistad: «Hemos desarrollado la simpatía a expensas de la lealtad. ¿Cuánta gente nos visita? Éste es el criterio de la amistad», y clama contra el monstruo que introdujo la idea de progreso. Pero lo que parece preocuparle por encima de todo en La tumba inquieta es la disolución del individuo en las aguas turbias de lo colectivo, y el provecho que sacan de ello los grandes movimientos políticos: «Toda propaganda estatal exalta la camaradería, ya que es este instinto y olor de manada gregario lo que hace que la gente no piense, y así los lleva a aceptar la destrucción de sus vidas privadas». Dice, en definitiva, lo mismo que todos los observadores sinceros de la experiencia humana, desde la Antigüedad hasta el siglo XX, han extraído de su comercio con el mundo, y como la originalidad no es uno de sus anhelos lo hace a menudo dando voz a los pensadores franceses que le acompañan en ese exilio de Francia que tanto le acongoja. De tres de ellos Pascal, Chamfort y Sainte-Beuve ofrece una colección de aforismos sobre la perversidad del yo, las fatalidades de la vanidad, el hastío, la acción, la indolencia, las pretensiones, la gloria, la deseada huida de todo y de todos; es decir, los mismos temas sobre los que vuelve obsesivamente en sus propias reflexiones. Y en la modernidad de Baudelaire y Flaubert vuelve a encontrar una compañía para sus desvelos. Cuando uno lee a los grandes moralistas de la tradición europea, de cualquier época que elija, tiene la impresión de que, siendo todos distintos entre sí, en lo esencial, piensan lo mismo de la condición humana. No hay que admirarse: cuando se piensa bien se llega a las mismas conclusiones.

Epílogo

A finales de los años setenta, un Josep Pla que ronda la ochentena escribe también sobre los horrores de un siglo que, no por lejanos, dejan de pesar sobre su ánimo. Lo hace en Notes del capvesprol (Notas del crepúsculo en la versión castellana de Xavier Pericay), una de sus obras más desengañadas, y es decir mucho en el caso de Pla, pues a él nunca le engañaron los cantos de sirena de las ideologías. Después de enumerar las sucesivas barbaries que tuvo que contemplar a lo largo de su vida, las revoluciones, las guerras, los campos de concentración, el exterminio de los judíos, etc., dice:

Y ahora yo le pregunto al lector, al lector que ha vivido como yo esas enormidades, si se puede creer en el progreso. Contésteme, por favor, me encantaría hablar de ello.

Connolly era en muchos aspectos la antítesis de Pla. Si uno se dejó arrastrar por el desánimo, la inseguridad y la pereza, el otro fue industrioso, decidido y tenaz. Si uno, no sin cierta incomodidad, sintió siempre una atracción por la locura y el caos y simpatizó con un izquierdismo liberal que apenas existía en sus tiempos revolucionarios, el otro fue un hombre de orden, también liberal a fuer de conservador, pues sabía que la libertad es uno de los bienes que hay que conservar. Ahora bien, también es mucho lo que tenían en común: a los dos les escandalizaba el materialismo banal de la estupidez burguesa y los dos, inglés uno, catalán el otro, eran de hecho escritores franceses. En Notas del crepúsculo, Pla también quiso acogerse a la sabiduría de Pascal, Chamfort y Sainte-Beuve, y citó exactamente los mismos aforismos que Connolly, ni uno más ni uno menos. No sólo eso, para introducirlos usó unas palabras de Nietzsche en las que declara la superioridad de la cultura francesa sobre todas las demás culturas europeas: las mismas palabras del filósofo alemán que cita Connolly. En los cuarenta y cuatro volúmenes de la Obra completa de Pla, no hay una sola mención a Cyril Connolly, pero como la casualidad es en este caso altamente improbable, no hay duda de que cuando escribía Notas del crepúsculo tenía delante La tumba inquieta. Vivieron lo mismo, observaron lo mismo; en lo esencial, los dos fueron Pascal, Chamfort y Sainte-Beuve.